- 更新日

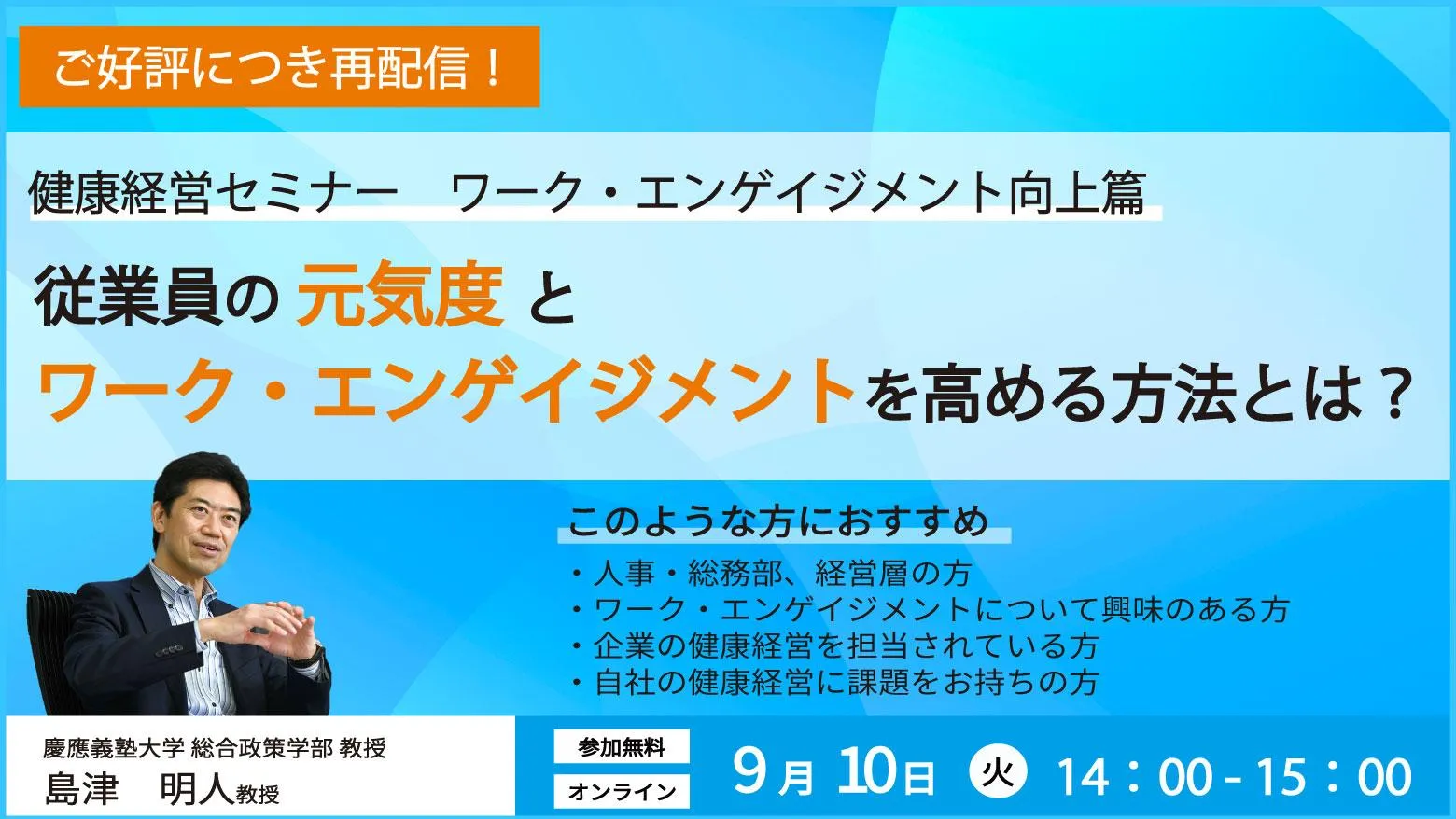

従業員のワーク・エンゲイジメントを高める方法!健康経営の実践実例をご紹介【ご好評につき再配信】

従業員の「元気度」と「ワーク・エンゲージメント」を高める方法とは?

- 開催日

- 2024年9月10日(火)

- 時間

- 14:00~15:00

- 会場

- ZOOM

- 参加費

- 無料

皆様、ここ数年では「ワーク・エンゲイジメント」というキーワードをよく目にしませんか?

厚生労働省が公開した「労働経済白書」(令和元年)にも「ワーク・エンゲイジメント」が重点的に取り上げられ、

これからの時代の企業経営において、重視すべきポイントと言えるでしょう。

そこで今回は、国内のワーク・エンゲイジメント研究の第一人者である慶應義塾大学の島津明人教授と共に、企業が注目すべき点をご紹介いたします。

- こんな方におすすめ

-

- 人事・総務部、経営層の方

- 企業の健康経営を担当されている方

- 自社の健康経営に課題をお持ちの方

- ワーク・エンゲイジメントについて知りたい方

セミナー詳細

ワーク・エンゲイジメントとは

ワーク・エンゲイジメントは、オランダ・ユトレヒト大学のSchaufeli教授らが提唱した概念です。

「仕事から活力を得ていきいきとしている」(活力)、「仕事に誇りとやりがいを感じている」(熱意)、「仕事に熱心に取り組んでいる」(没頭)が揃った状態として定義されています。

また、この状態は一時的な情動状態ではなく、持続した感情と認知によって特徴づけられていることが分かります。

したがって、ワーク・エンゲイジメントの高い人は、仕事に誇りとやりがいを感じ、熱心に取り組み、仕事から活力を得て生き生きとしている状態にあるといえます。

ワーク・エンゲイジメントの効果

ワーク・エンゲイジメントの効果は、

心身の健康、仕事や組織に対するポジティブな態度、仕事のパフォーマンスと関連します。

ワーク・エンゲイジメントが高いと、

心身の健康度が高く、組織に愛着を感じやすく、仕事を辞めにくく、生産性が高くなることがすでに研究で証明されています。

さらに、ワーク・エンゲイジメントの高い従業員を多く持つ企業は、

その集積効果として、企業全体のパフォーマンスも向上する可能性が高いと言えるでしょう。

従業員のワーク・エンゲイジメントを高める方法

ワーク・エンゲイジメントの向上を目的とした支援方策の開発は国内外で増えていますが、

その効果を科学的に検証した研究数は、まだまだ少ない状況です。

一般的なワーク・エンゲイジメントを高める要因として、仕事の資源と個人の資源という二つの軸があります。

仕事の資源は、主に企業として工夫するもので、個人の資源は、従業員個人として工夫すべきことです。

組織としての工夫:上司のマネジメント、健康的な職場づくり等

従業員としての工夫:自身を持ち、ストレスを軽減させる、キャリア目標を見据える、ポジティブな感情を産み出す、ジョブ・クラフティング、思いやり行動を実行する、生活習慣の改善など

ワーク・エンゲイジメントを高める方法はたくさんありますが、

これらの方法は従業員や会社の状況を配慮すると、実行は決して容易ではありません。

勤次郎からのご提案

「元気な従業員」というのはとても抽象的な概念です。

故に、「我が社には元気な従業員が多い」ことをデータで可視化することは難しいです。

そこで、「生活習慣病リスクやメンタルリスクが低い従業員=元気度の高い従業員」と定義すれば、

健康診断データやストレスチェックデータを活用し、従業員の「元気度」を可視化することができます。

健康経営の重要なキーワードである「プレゼンティーズム」は、

「欠勤にはいたっておらず勤怠管理上は表に出てこないが、健康問題が理由で生産性が低下している状態」と定義され、

健康診断データ・ストレスチェックデータで算出ができます。

例えば、ある企業全体のプレゼンティーズムが20%であれば、「元気でない人が20%いる状態」ということになります。

逆に言えば、「元気な人は80%いる状態」=「元気度80%」といえます。

このような形で従業員の「元気度」を可視化し、それを高めることは、ワーク・エンゲイジメント向上のための「第一歩」です。

そこで、本セミナーでは、ワーク・エンゲイジメント研究の国内第一人者である慶應義塾大学の島津明人教授をお迎えし、ワーク・エンゲージメントについて分かりやすく解説いたします!

概要

| ご注意事項 | ・本セミナーはご好評を受けての再配信となります。 ・複数名でご参加いただく場合でもおひとり様ずつでのお申し込みをお願いいたします。 ・本セミナーの録画・録音・撮影、スクリーンショットやダウンロードおよびセミナー資料等の無断転載は固くお断りいたします。 ・同業他社様のお申込みはご遠慮いただいております。 |

|---|