- 社名

- 株式会社キユーソーエルプラン

- 業種

- 運輸業

- 企業規模

- 1,001名以上

- 課題

-

1.ペーパーレスを推進したい

2.バックオフィスの体制を整備したい

- 使用製品

- 勤怠管理

紙・別システムとの併用から脱却!スマホで広がる働き方改革

- 課題・悩み

-

- 申請・確認に手間がかかる

- 人事部に確認業務が集中

- 紙・複数システムの併用に限界

- 解決策

-

- 打刻・申請のスマホ対応

- 所属長が即時確認・対応

- クラウドで一元管理

- 効果

-

Universal 勤次郎への移行により、これまで紙や別システムを併用して行っていた申請業務をスマートフォン上で一元的に運用できるようになり、現場の利便性が大きく向上しました。以前から打刻自体は行っていたものの、多くの従業員はPCを使える環境がなく、システムにログインして自身の勤怠状況を確認することは難しい状況でした。導入後は、スマートフォンを活用することで申請や勤怠状況の確認が手軽に行えるようになり、現場の意識も着実に高まっています。さらに、所属長が勤怠上のエラー通知を都度確認して対応できるようになったことで、以前は人事部に集中していたエラーチェックの負担が分散され、結果としてエラー件数の削減にもつながりました。クラウド型への移行によって法改正や制度変更にも迅速に対応できる柔軟な基盤が整い、勤怠管理の精度と効率が大きく向上しています。

株式会社キユーソーエルプランは、食品物流に特化した構内物流業務を担い、温度管理・品質管理をはじめ、入出庫・保管・ピッキング・流通加工などのサービスを幅広く提供しています。食品ごとの特性に応じて、冷凍・冷蔵・定温・常温の4温度帯で品質管理を行うなど、精緻な対応力を強みとしています。

また、高品質なサービスを支えるためにIT活用にも積極的で、高精度な入出庫管理システムを導入することで、効率的かつ確実な運用を実現。従業員の技能向上にも力を注ぎ、毎年フォークリフト技能を競う全国大会を開催するなど、現場力の底上げにも取り組まれています。

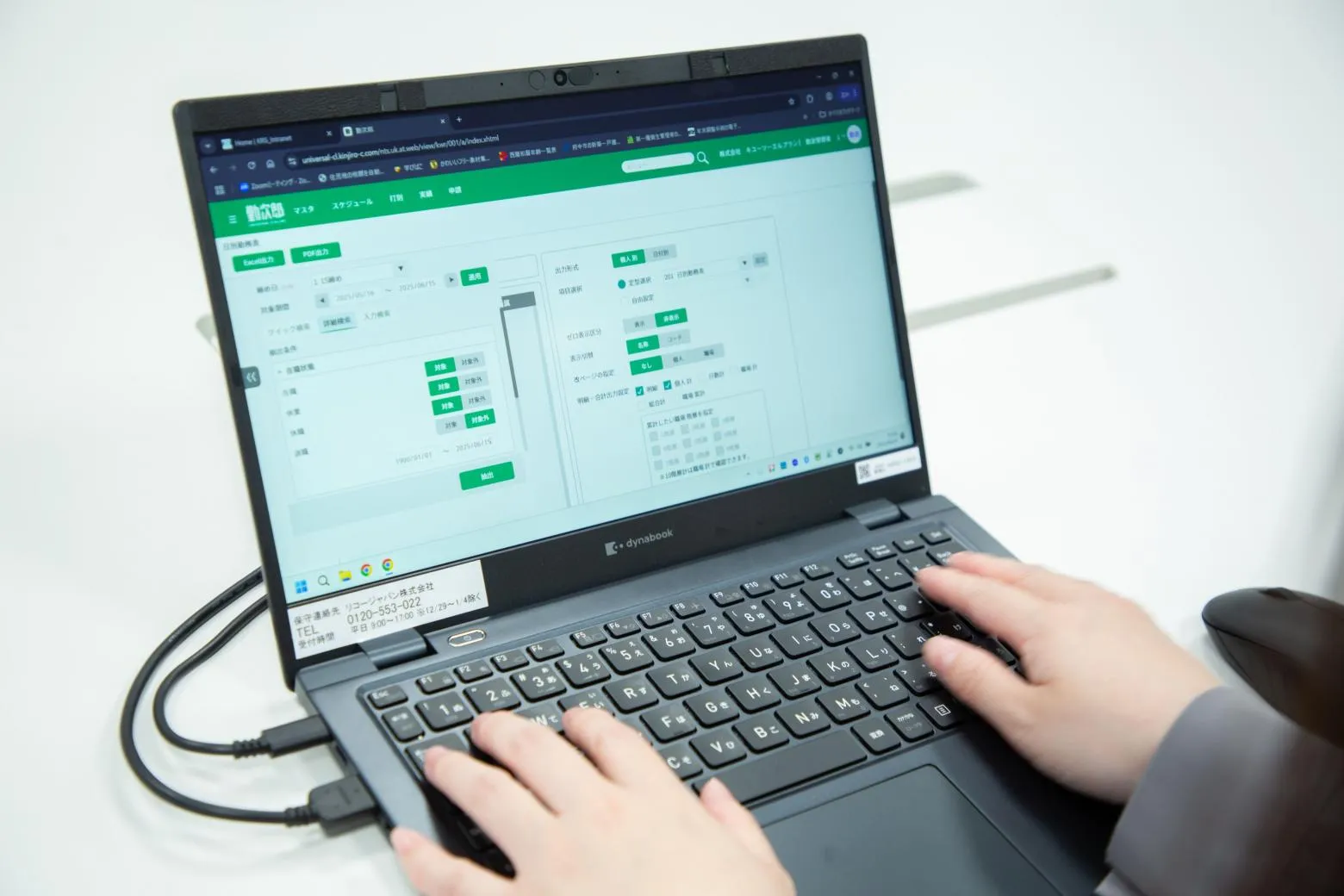

3,000名を超える従業員が働く同社では、「Universal 勤次郎 就業・勤怠管理」をどのように活用して、複数拠点にわたる勤怠管理の高度化と、働き方改革の実現を目指しているのかを伺うために、東京都調布市にある本社を訪問しました。

柔軟な勤怠管理の実現に向け、クラウド移行を決断

旧システムの使用方法と新システム導入のきっかけを教えてください。

小松様:

当社では長年、オンプレミス型の「勤次郎Enterprise」を利用し、主に所属長が日々の勤怠実績の確認やシフト作成、休暇管理などを行っていました。必要な機能は一通り揃っていたものの、法改正や制度変更に対応する際には、その都度設定変更やアップデート作業が発生し、運用面での柔軟性には限界を感じていました。 特に、働き方改革関連の法改正や今後の制度変更を見据えた際、より迅速で現場にも開かれた勤怠管理の仕組みが必要であるという認識が強くなっていました。そうした中で、2023年7月頃に御社のホームページで「Universal 勤次郎」がクラウド型として新たに提供されていることを知り、関心を持ったのが検討のきっかけです。 クラウド化によって法改正や運用変更にも柔軟に対応できることに加え、現場の従業員にも開かれた勤怠管理が実現できると感じ、「Universal 勤次郎」への移行を前向きに検討するようになりました。

申請機能が使えず判明した現場の活用障壁と選定の決め手

旧システムでお困りだった点について、具体的に教えていただけますか?

小松様:

旧システムを運用するうえで特に困っていたことは、現場の従業員の多くが社内でPCを使用しない環境にあったため、勤次郎Enterpriseの申請機能がほとんど活用できなかったことです。その結果、勤怠の申請や承認は紙や別システムで行わざるを得ず、申請内容の食い違いや、手入力による修正ミスといったヒューマンエラーのリスクが常に付きまとっていました。 また、従業員自身がシステムを通じて自身の勤怠情報をリアルタイムで確認することもできず、「自分の勤務時間がどう記録されているのか分からない」といった声も現場から上がっていました。こうした点は、日常的な運用の非効率さだけでなく、従業員の勤怠管理に対する意識や透明性の観点でも大きな課題だったと感じています。

重視されたポイントやUniversal 勤次郎 就業・勤怠管理を選んだ決め手を教えてください。

戸島様:

当社にとって特に重要だったのは「現場での使いやすさ」と「柔軟な設定ができるかどうか」という点でした。

従業員の多くがPCを使わない業務環境にあるため、スマートフォンでの操作性や申請のしやすさは必須条件でした。また、シフト勤務や複数拠点での異なる運用にも対応できる柔軟性が求められており、勤怠管理のルールを自社の実情に合わせて細かく調整できるかどうかも大きなポイントでした。

Universal 勤次郎は、もともと当社が使用していた勤次郎Enterpriseの運用ノウハウを引き継ぎながら、より自由度の高い設定や、スマートフォン対応など、現場にもフィットする設計になっていました。また、法改正や制度変更にも迅速に対応できる仕組みが整っており、コスト面でも合理的に運用できる見通しが立ったことが、最終的な決め手となりました。

テストなしの本番勝負。それでも混乱ゼロで乗り切れた理由

システムの移行はスムーズに進みましたでしょうか?

戸島様:移行にあたっては、当社が使用している給与計算システムが勤次郎Enterpriseと連動していた関係上、通常のようなテスト稼働を行うことができませんでした。つまり、Universal 勤次郎を仮環境で動かしてチェックする、というステップを挟むことができなかったんです。そのため、移行前には勤次郎Enterpriseで打刻された実際のデータをUniversal 勤次郎側に取り込んでもらい、計算結果や出力内容に差異が出ないかどうかを比較・確認するという方法で事前チェックを行いました。これは非常に重要な作業で、慎重に検証を重ねました。

さらに、打刻機についても、システムと同じく切り替え当日までは変更できなかったため、「Universal 勤次郎側に正しく打刻が反映されるか」という確認も、実際に運用が始まるまで不安が残る状態でした。ただ、切り替え日を意図的に日曜日に設定したことで、通常より出勤者が少なく、比較的リスクの低い環境でスタートできたのは大きかったと思います。当社は基本的に365日・24時間稼働していますが、日曜日だけは人の動きが少ないため、最初の運用負荷を軽減することができました。

また、社内では移行に先立って、「勤次郎Enterpriseではこうだったが、Universal 勤次郎ではこう変わります」といった比較資料を作成し、上長を対象とした説明会を複数回実施しました。これにより、操作の流れや設定変更のポイントなどを事前に共有できたことは、スムーズな移行につながった要因のひとつだと感じています。

一方で、Universal 勤次郎から新たに活用することになった申請系の機能については、従来の勤次郎Enterpriseでは使用していなかったこともあり、「説明会だけでは理解が難しい」「実際に触ってみないと分からない」という声も一定数ありました。こうした新機能に関しては、運用開始後のフォローアップも見越して、現場からの質問や不明点にも柔軟に対応できる体制を整えています。

結果として、テストなしという制約の中ではありましたが、事前準備・段取り・社内連携によって、想定以上に大きなトラブルもなく、現場に大きな混乱を与えることなく切り替えを完了することができたと思います。

UIの刷新とスマホ対応で、従業員の自律的な勤怠管理が浸透

実際に移行されてから、Universal 勤次郎 就業・勤怠管理の評価はいかがでしょうか?

小松様:

従業員の利用状況については、以前の勤次郎Enterpriseで慣れ親しんでいた基本的な操作感がUniversal 勤次郎にも踏襲されていたため、移行後も大きな混乱はありませんでした。UIが刷新され、より視認性が高くなったことで、業務に不慣れな一般従業員でも直感的に操作できるようになり、ログイン率や申請数も目に見えて向上しています。

特に、これまでPCに不慣れだった現場従業員やアルバイトでも、スマートフォンからスムーズに打刻や各種申請が行えるようになった点は大きな変化でした。これにより、従業員一人ひとりが「自分の勤怠を自分で管理する」という意識を持つようになり、勤怠記録の正確性が高まり、申請の遅延も大幅に減少しています。

運用開始当初は多少の戸惑いが出ることも想定していましたが、実際には問い合わせも最小限にとどまり、スムーズに定着しました。現場からは「見やすくなった」「スマホで使えるのが便利」といった声が多く上がっており、今では従業員の日常業務にしっかりと根付いていると実感しています。

従業員のみなさまからのご評価を教えてください。

大沼様:

Universal 勤次郎の画面は、従業員にとっても分かりやすく、特にアイコン表示によって直感的に操作できる点が好評です。以前のシステムでは、「どこから操作すればいいのか分からない」といった声もありましたが、現在はそうした混乱も少なく、初めてログインした従業員でも迷わず操作できている印象です。

管理側としても、画面構成の自由度が大幅に向上しており、たとえば「よく使う機能だけをトップ画面に表示する」といったカスタマイズが、自社内で完結できるようになった点は非常に助かっています。以前の勤次郎Enterpriseでは、トップ画面の変更ひとつをとってもSEの方に依頼しないと対応が難しかったのですが、Universal 勤次郎では、運用に合わせた柔軟な設定が可能になりました。

また、従業員ごとに表示する機能を制限できる権限設定も便利で、「この機能は管理者のみ表示」「一般従業員には不要な項目は非表示」といった細かなコントロールができるようになったことで、従業員ごとに最適化された使いやすい画面を実現できています。全体として、現場の使い勝手と管理者の運用負荷の両面で、大きく改善されたと感じています。

Universal 勤次郎を活用して、今後計画されているようなことはありますか?

小松様:

今後は、スマートフォンの活用をさらに広げていく予定です。これまで当社では、従業員証カードを発行し、それを使って打刻を行っていましたが、カードの作成には一定のリードタイムが必要で、特に入社直後のタイミングでは「カードが届くまで打刻できない」といった状況が発生することもありました。その間に入社を辞退するケースもあり、現場からも改善を求める声が上がっていました。

そうした背景もあり、スマートフォンを活用すれば、入社初日から即座に打刻が可能となり、カードの制作・管理の手間からも解放される見込みです。また、派遣スタッフのようにグループ外の現場で勤務する従業員についても、タイムレコーダーの設定が不要なスマートフォン打刻により、位置情報と連携した柔軟な運用が可能になると考えています。これにより、管理側の負担も大きく軽減される見通しです。

加えて、時間単位での有給休暇の運用も今後進めていく予定です。すでに社内でも検討が進んでおり、従業員がより柔軟に休暇を取得できる環境を整えることで、ワークライフバランスの向上や、より働きやすい職場環境の実現につなげたいと考えています。

Universal 勤次郎 就業・勤怠管理への移行を通じて、多様な働き方に応じた運用の見直しや制度の導入を積極的に進められ、従業員の皆さまがより働きやすい職場づくりを実現されている様子を伺い、大変嬉しく存じます。

今後も、より一層Universal 勤次郎をご活用いただけるよう、しっかりとサポートさせていただきます。

お忙しい中、取材にご協力いただき誠にありがとうございました。

※掲載内容は2025年6月時点のものです。